#自律して学ぶ力を育む

激動する世界!今、どう生きるかが問われています!

2020年〜21年のハラリゼミから、2年ぶりに、今年2023年は、フロムを読む教養ゼミを実施しました。

「21 Lesssons」を読んだハラリゼミでは、核戦争の危機、気候変動に伴う危機、AIなどテクノロジーの進化による危機などをはじめとする21の人類の課題を考えてきました。

しかし、世界は、ハラリがその本を書いた2018年以上に、大きく動いています。

コロナのパンデミック、ウクライナでの戦争、世界的なインフレー金融危機、ChatGPTー本格的なAIの登場などなど。

この中で、一人ひとりが希望を持って、平和に生きていくためには、人間や社会をどう考えていけばいいのでしょうか?

そして、私たちは自分自身がどう生きていきたいのか?

参加者みんなで、深〜く考えてきました。

エーリヒ・フロムの「自由からの逃走」を読みました

今、これだけ世界が激動していても、高校生・大学生、そして社会人にとっては、日々の勉強・仕事に追われて、人間の生き方・社会のあり方、そして自分の生き方をじっくり考えている機会、あるいは、周りの人たちと真剣に語り合う機会が、実はあまりないなと感じませんか。

確かに、高校生が受験勉強のために学習したり、大学生が大学で単位を取ったり、就活をしたり、そして、社会人が目の前の業務をこなしたりすることは大事です。

しかし、そのように忙しく過ごして、私たちはどこにいこうとしているのでしょうか?

根本的な方向性は、見えているでしょうか?

日々を忙しくしている中で、気がついたら、日本や世界では、深刻な課題が多発してしまっていませんか。

こんな時だからこそ、意識的に時間をとって、状況に向き合い、自分に向き合って、考えることが必要なのではないでしょうか。

仲間と真摯に対話して、自分の考えを深めていくような時間を持つことも必要なのではないでしょうか。

フロムは、ヒトラーのナチスの時代にドイツで生きてきたユダヤ人ですが、ナチスに向き合い、第2次大戦の只中、ナチスが猛威を振るっている最中に、亡命先のアメリカで本書を執筆しました。

本書では、「なぜ、多くのドイツ人が、1930年代、ヒトラー・ナチスを支持していったのか?」 を、社会心理学の観点から、とりわけ、自由との関係から探求しています。

それは、過去の問題ではありません。

世界の厳しい状況の中で、今、私たち自身が問われている課題ではないでしょうか?

30年間停滞してきた日本経済ー経済の先行きの不透明の中、経済をどうするのか?

なかなか上がらない賃金にも関わらず、選挙の投票率は低下している中で、社会的な分断と民主主義の危機をどう乗り越えていくのか?

近隣諸国との軍事的緊張が語られ、軍備=戦争準備が突出しようとしているが、いかに戦争ではなく平和を守るのか?

そんな状況は、30年代の危機と同様、現代においても、再びファシズムに陥る可能性もないとは言い切れません。

再びファシズムに陥らずに、いかに平和と民主主義を守れるか。

今、ここで、しっかり考えて、選択していかなくてはならない状況に来ているのではないでしょうか。

そのために、フロムの「自由からの逃走」=ファシズムと戦争の30年代の歴史的教訓を、しっかり学んで深く考えてみることも、今日においては意義あることではないかと考えました。

「自由からの逃走」(原題:Escape from Freedom)は、ドイツの心理学者・社会哲学者であるエーリヒ・フロムによって1941年に発表された著作です。この著作は、近代の人間が自由を手に入れたにもかかわらず、自由に対して恐怖や不安を感じ、自由を避けることがあるという問題について論じています。

フロムは、近代の人間は、自由な存在であるがゆえに孤独や不安を抱えることになると考えています。このため、近大人は自由を避け、ヒトラーのような権威を求める傾向があると指摘しています。フロムは、このような傾向が、ファシズムやナチズムなどの独裁政権の台頭に繋がったとも考えています。

参加者の振り返りコメント

*自由には二種類ある点と資本主義の本質。資本主義や全体主義、共産主義といったイデオロギーは今まで何度か聞いてきたが実際どういうことかはよくわからなかった。だが今回のを通してそれを理解できた。 また宗教改革からファシズムの基盤が出来上がり始めていたこと。

*個人と社会現象はリンクしている。

制約から開放された、というのは今の自分にリンクしている内容だったので、昔の話を理解することは今を理解にする、というのはこういう事なのかという実感を持てた。

*自由には消極的自由と積極的自由があることを知った。

*宗教や経済のあり方や形が変わる事が、社会と個人に大きな影響を与えるのは面白いと思った。宗教と人間と社会や歴史の関わりについてより知りたいと思った。 変化によって孤独を感じるようになったとあったが、自分はまだあまり感じた事がない。1人でいるのを楽しむ方だと思う。 ただそれは、自分がまだ社会に出ていないからかも知れないし、孤独と言ってもただ単に1人でいる事を孤独というわけではないからかも知れない。経済や宗教の変化の最中を生きておらず、資本主義や個人主義の社会に生きる事が生まれた時から当たり前だったから気にならなかったのかも知れない。 孤独を裏返せば自由で、自分は自由であることにより注目して生活していたから孤独が気にならなかったのかも知れない。そもそも自由かそうでないかをあまり考えた事がなかったと思う。ただ自分がやりたいようにやるとだけ考えていたから。ただそのやりたい事というのも完全な自由意志によって生まれたものではなく、社会規範や常識に囚われている考えなのかも知れない。 ただここで思ったのは、もはや規範や常識に囚われる事も自由の一部で、世論に流される権利さえも人間は持っているのではないかという事、積極的自由を手に入れなくては!となりすぎるのも、かえって自由に囚われていることになるのではないのかという事。

*未来や不安に自己をいたずらに消費するのではなく、今の現状や自分自身のために自己を構築する大切さを確認できた。自分自身は意識していないと、簡単に自分自身で無くなることが分かった。

*生命(成長、表現、生存)を妨害されると破壊衝動が生まれる、という内容は身に覚えがあったので、仕組みを聞くことが出来て面白かった。 嫉妬はコレにあてはまるのではないかと思う。

*「にせの感情」「にせの思考」「にせの意思」といった自ら考えたようで他の力によって決断、決定したものがあるということがわかり、自ら決定したと思っていることも実質的には違うということがあるということに気づかされました。

*精神症患者が存在するのは、正常という概念があるからと気付かなかった。

確かに正常であるかとか普通であるかとかの分類は普段生活してて身近にあるもので自分もその正常の定義に従って分類し、分類されてきたと思う。

ただそれを窮屈に感じることもある。でもその定義がないんじゃ秩序を維持できないとも思うし、必要なことだとも思う。

でもやっぱ面倒だとも思う。 外的権威と内的権威について 自分の意思で動いたつもりでもそれは本当に自分の意思によるものじゃないかも知れない。

じゃあ自分の考えってなんだ、今考えている事も偽物?自分の意思は存在しない?

それは自分が存在していないことと同義に思う。

でも他人から影響されていたしても、それに納得して共感したなら自分の考えだと言い張ってもいい気がする。自分は自分で考えて自分が満足するように行動するし、それがたとえ錯覚だとしてもその行動は自分の意思によるもので自分の主人は自分だと思い続けることにする。

最後の感想でも言ったけど、色んな話や色んなものを見て、それを自分の解釈で練り直して自分のものにしたい。だから大学とかで沢山勉強するのがすごく楽しみ。もっと色んな事を見てみたい。一生知らないものを知ってそれについて自分の中で考え続けていたい。

*自由と自発性の内容

レディメイドのものをただ単に取り入れるのではなく、自分が正しいと思うこと、自分で考えたことを意志を持って行動していくことが後悔せずに、孤独にならずに人生を歩むキーになるということ。

*何をしたいのか明確ではないまま目標を設定しても、達成したあとは虚しいだけ、という内容。もし自分も目標達成したと思ったのに何も得られるものがなかったら怖いなと思った。

*独裁者は人々の不安や苦しみに漬け込んでナショナリズムを引き起こし、独裁国家にしていくということが分かった。

*自発的に行動すること、そういった生きていくうえで必要なスキルが一番大切であり、同時に双方にベクトルの向く愛が必要だということ。

*年代、立場が違えば考えることは全く違うこと。 意外と日本の現行の制度に当てはめると考えやすいなと感じた。

(成人年齢になれば「未成年」という枠組みから解放される。これは消極的自由。

そのあとは何かに向かって歩む積極的自由の段階になる。

この枠組みから解放される前から解放された後について考える必要がある。今までの成人年齢は20歳のため大学は有名な東京大学や京都大学、早稲田や慶応義塾に入って解放される前に学歴という基盤を得るのが必要だった。

そして、そこから安定している官僚や大企業に入社すれば将来安定だと考えられていた。

だが、今の成人年齢は18歳、人によっては大学受験の前には成人の人がいる。

大学に入る前に成人となった以上いい大学に入るのが正解とは言いづらくなった。

また、いい大学からやりたいことができる大学と視点を変えれば安定した職業ではなく不安定でもやりたい職業に足が向くのは自然。)

*不安は人を動かすガソリンでもある

*高校を卒業しているかしていないかでものの捉え方がかなり違ったということ。

*9人ほどの人数で集まるだけでも文化についての考え方や自由に対する考え方が異なっていて、今度物事を考える際に自分の意見が正しいとは限らず、一つにまとめることの出来ない複雑なものだと思った。

*皆さん、ゼミの内容から社会での出来事などに繋げてしっかりした意見をしていて、自分はすぐに考えを纏められなかったので凄いと思った。自分の思った事を正確に伝えるのが難しくて、思うように発言できなかった気がする。 自分と全く違う意見を聞くのは面白い。

*Oさんの「外的な影響をフロムだって受けていて、いろんなものから盗んで噛み砕いて自分のものにしていく」という話と、Sさんの「自分の核があって、その周りで起こる現象は変化する」という話から、学問をするということとは何かということと、自分の核があって、周りの現象は変化していくんだということが分かった。

*正解がない中でどう生きていくか悩むこともあったので、歴史を勉強する意義を聞いて前向きになれた。

*外的な意思や考えを受けることが良い場合や悪い場合など様々な状況において、変わるので、一概には良い、悪いとは言えないということが他の人の意見を聞きながら思いました。

*皆身の回りで起きた日常の出来事に繋げていて、本当に日常に潜んでいることがたくさんこの本には載ってあるんだと思った。

*目標の立て方。その先に何を得たいかが重要。達成した先をイメージする。

*自由すぎてもダメで、ある程度のルールや縛りの上で、精一杯のことをしたり、うまくいかないことを解決したりすることが大事なのだと気づいた。特にMさんが出してくれたテニスの例はとても考えさせられるものだった。

*大学生、社会人の方は見えているものや考えが自分とは全く違っていて学ぶことが多かった。

・自分にも自発的に行動するのが怖いという思いがあって、これがまさに消極的自由を求めている状態なんだと気づいた。

・将来自分がやりたいことは何なのかもっと考える必要があると思った。

・現状をむやみやたらと変えればいいのではなく、良いところは残して、悪いところは変えるということのほうがより良い、というのは確かに大事な考えだと思った。自分は両極端に生きてきたタイプだが、それであまり成功したことはなかったと思い出したため。

*今の日本で独裁は起こりやすいと考える人や起きにくいと考える人もおり、どちらの根拠にも納得できるような気がした。そして防ぐためには政治に積極的に関心を持つことが大切だと思った。

*自由になることは大切だがその自由に対してどれほど圧をかけるか、そこのところは厳しいところであること。最近の子供の現実についてもわかった。確かに考えることを放棄している人が社会にも一定数いる気がする。

*積極的自由と教育を繋げられたのは個人的に良かった。

自らが自らの教育を変えることが一つの解決策になるのかなと感じた。

*世界史や倫理、政治はただ学ぶのみならず実際にこういう場で使えないと意味がないと感じられた。実際LGBTQといった社会問題をどのように解決するかで学んできたことをベースに話をすると自然と新たな問題が見えてくる。いいゼミでした。

*高校生の方が多く、社会について考えている。

歳がかなり近い方が実際に存在しているということを実感出来てよかったです。未成年という制約から逃れたい思いもありますが、時折感じる、出処の分からない不安感というのは積極的自由を獲得していない所から来る、ということを知ったことで自分への理解も少し深まったのでスッキリできました。

*自分の意見や考えを文章にすることが難しいと思った。

本の内容は興味のある分野なのでとても面白かったし、自分とは違う経験や視点を持った人の意見を聞くのも面白かった。

*もう少し年代や所属が幅広いと面白いなと思いました。

前よりも長くディスカッションの時間があったので沢山の意見を聞くことが出来て勉強になった。LINEのアイコンの話などの具体的なことも聞くことが出来て面白かった。

歴史を学べば、一人ひとりが意見を持って行動しても秩序を保つことは可能だ、ということを知って安心したし、歴史を学ぶ重要性を多くの人に知ってもらいたいと思った。LGBTQのパレードを実際に見て感じることもあったそうなのでいつか海外に留学してみたいなと思った。

*今回は「権威」について二人のプレゼンターの方から学べて良かったです。ディスカッションの時間には具体的な例やシチュエーションにおいてどう考えるかを学べました。また、LGBTQの他国での考え方の様子をみて、LGBTQの理解を求める声の大きさを知りました。

*色んな意見や考えを知れたし、気付かなかったことも沢山あって面白かった。

*『自由からの逃走』は一人では読み切れないし、読もうとも思わなかったと思います。しかし、読んで良かったと心から思える本でした。ゼミメンバーと意見を交わすことで内容の理解も深まりました。ありがとうございました。

*今回のゼミはあまり本の全てを読み込むことができなかったが、久しぶりに社会科学の本を開き、今の社会がどうで、これからどう生きていくべきなのかを考えることはやはり大切だなと感じた。特に、大学に入ってよく感じるが、人生どう生きていくかという問いに真剣に考えられるような時間はおそらく仕事を本格的に始める前の20代前半と仕事を終えた60代くらいでしか取れない。今のうちに先生や同年代のみんなから人生をどう生きるかのヒントを得ておきたい。

*将来を考える必要性に気付かせてくれたのでとてもありがたかった。

自分とは違う環境で生活する人の意見は自分とは全く異なって面白かった。年上の人の話は見聞を広めさせてくれた。

社会のために何かできることはないか、考えさせてくれるいい機会だった。今の社会の不安を解決するために、友人に選挙に行こう、と声をかけてみようと思った。

*積極的自由と消極的自由を考える機会になった。

大学に進学することで自由と考えていても、ただ消極的自由になってしまうだけでは意味がないと思いました。このゼミを通して、何故第一志望校に行きたいかを文章化し、考えることができた。

*プレゼンターとして今回は発表もさせてもらい、また今抱えている問題に関しても少し解決の糸口が見えたと思う。こうやって若い人たちが集まって語り合える機会は大事だと思った。

*リベラルなゼミだったと思います。

定期的に本をベースに思考する時間はとてもプラスになっていてありがたいです。

個人的には、もう少し大人陣がふえてほしいなとおもいます。

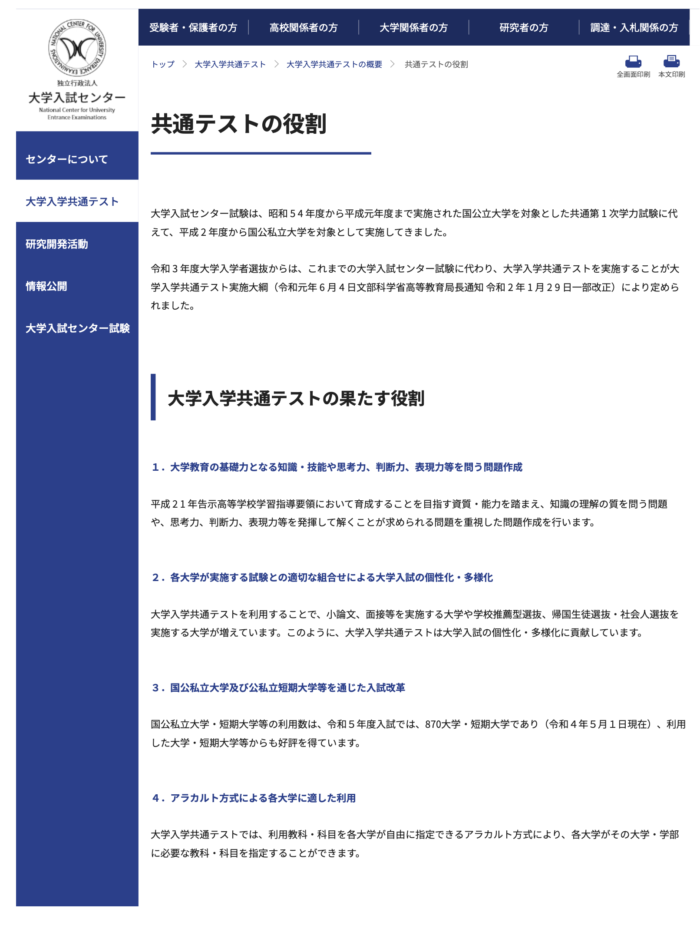

入試でも、仕事でも、自分の頭で考える力が問われています

20世紀型の仕事では、与えられた仕事をマニュアル通りにこなせればよかったものですが、今の21世紀型の仕事は、課題を自ら発見し解決していくような仕事の仕方が求められています。

それに伴って、大学入試も、センター試験から共通テストへ転換され、思考力・論理力を問われるような入試に変わってきています。

つまり、仕事でも、学習でも、言われたことだけを覚え、こなしているだけでは通用しない時代になってきています。

こんな時代だからこそ、高校生、大学生、そして社会人にも、みずから社会の動きを捉え、その中でどう生きていけばいいのか、どう周りの人たちと協力関係を作っていけばいいのかを考える力を養ってもらいたいと思います。

ゼミでは、フロムの「自由からの逃走」を読み解き、その内容を手掛かりに、現代社会が抱える問題や危機、それに対してどうしたら明るい未来を切り開けるのかについて、参加者みんなで考えてきました。

このような社会科学の本を1人で読み解くのは、なかなか骨が折れます。

ですので、参加者みんなで、自分の理解や疑問、今日的な問題意識を出し合いながら、ディスションをしていくことで、1人ではつかめなかった認知風景が広がってきたり、新たな気づきが得られたりするものです。

ゼミは、何か、統一的な見解をまとめる場でも、正解がある解釈をする場でもありません。

一人一人が、社会や人間について、視野を広げ、視座を高めるための場にしていきたいと考えています。

教養ゼミは、人間・社会の見方を鍛えます

LEADでは、15年間、受験勉強だけでなく、人文学、社会科学の文献を読むゼミを続けてきました。

基本的に、ゼミでは、古典的な書物を読み解き、人間とは何か、社会はどうあることが望ましいか、などという答えがない問いを、参加者みんなで考えてきました。

高校生から参加できます。あらかじめ知識は入りません。初めは難しく感じるかもしれませんが、社会科学の文献にチャレンジしてみようという気持ちがあれば大丈夫です。

先輩の大学生・社会人も参加してくれますので、幅広く、色々な立場の人の考えに触れることができます。

前回は、ドイツ・カナダなど世界各地の卒業生も参加してくれましたので、世界の動きもリアルに聞くことができました。

今回も、いろいろな立場の人が参加されますので、参加するだけで、視野が広がりました。

目の前のテストや業務にすぐ役立つことはないかもしれませんが、こうして視野を広げ、思考力や知見を鍛えておくことこそ、今の時代を生き抜いていく力になるのではないでしょうか。

大学入試でも、現代文・英語の長文の内容、あるいは社会科目では、こうした知識が必要な内容も多々ありますし、AO入試の志望理由や小論文などの対策にも繋がります。

そして、社会に出てからは、こうした人間や社会について深く考える力が、良き人生や人に役立つ仕事をしていくために必要になってくると思います。

世界が難題に直面している今こそ、人間や社会について、一緒に考えていきましょう!

来年度も、皆さんのご参加をお待ちしております。

参考資料①:ドイツ近代史

1775 アメリカ独立戦争 →76 独立宣言

1789 フランス革命→92第1共和制

1804 ナポレオン皇帝=第1帝政ーナポレオン戦争

(革命の輸出ーヨーロッパに自由主義的思想が広がる)

↓

1807 プロイセン:シュタイン・ハルデンベルグの改革ー農民解放

1808 フィヒテ「ドイツ国民に告ぐ」

1814 ウィーン会議

1815 ドイツ:ブルシェンシャフト(学生同盟)ー自由主義的運動

1830 ドイツ関税同盟(分裂していたドイツ諸国の経済的統一)

1840 アヘン戦争

1848

フランス二月革命=ウィーン体制の崩壊、独墺:三月革命

マルクス・エンゲルス「共産党宣言」

1857 インド大反乱

↓

1858 ムガール帝国滅亡=英によるインド直轄統治

1861 イタリア王国成立

アメリカ南北戦争

1864 第1インターナショナル

1866 普墺戦争ー67北ドイツ連邦成立

1867 日本:大政奉還、王政復古=明治維新

1870 普仏戦争

↓

1871 普(プロイセン)を中心としたドイツ帝国成立

1871 パリコミューン

1875 ドイツ社会主義労働者党

1882 独墺伊三国同盟

1889

第2インターナショナル

ヒトラー生

1894 日清戦争ー台湾植民地支配

1900 義和団戦争=北清事変

1904 日露戦争

↓

1905 ロシア:血の日曜日事件

1907 英露協商→三国協商

1910 日本:韓国併合ー朝鮮植民地支配

1911 中国:辛亥革命ー12中華民国

1914

第1次世界大戦

ヒトラー、入隊

1917 ロシア革命ー19コミンテルン(第3インターナショナル)ー22ソヴィエト社会主義共和国連邦

1918 ドイツ革命ードイツ降伏:ドイツ帝国解体。第1次世界大戦終結

1919

ドイツ労働者党(のちのナチス)創設ーヒトラーも入党

〜共産主義に対抗する反革命の運動

ワイマール共和国

ヴェルサイユ条約ー国際連盟

ナチス(国民社会主義労働者党)と改称

1921 ヒトラー党首就任

1922

イタリア:ファシスト・ムッソリーニ政権

ワシントン会議

1923

フランス:ルール占領

ヒトラー:ミュンヘン一揆失敗ー投獄ー「我が闘争」

1924 ドーズ案

1925 ロカルノ条約:独仏英伊伯の安全保障条約

1926 ドイツ:国連加盟

1928 パリ不戦条約

1929

ヤング案

世界恐慌

1931

フーヴァーモラトリアム

満州事変ー32「満洲国」

1932 7月総選挙でナチス第1党

1933

1月ヒトラー政権ー国連脱退

2月国会議事堂放火事件

3月全権委任法→第3帝国。ダッハウに最初の強制収容所

4月ユダヤ商店ボイコット

9月アウトバーン建設始まる

10月ドイツ国連脱退

ローズベルト大統領;ニューディール政策

1934 ヒトラー総統

1935

ドイツ:再軍備宣言

イタリア:エチオピア侵攻

1936

ドイツ:ラインラント進駐

スペイン内戦ードイツ、ファシスト・フランコ支援ーゲルニカ空爆

日独防共協定

1937

日中戦争

日独伊防共協定

1938

3月:ドイツ:オーストリア併合ーミュンヘン会談(英仏、対独宥和政策)

11月:クリスタルナハト

1939

1月 :ヒトラー、国会で「ユダヤ人絶滅」を予言

3月: チェコ占領

8月: 独ソ不可侵条約

9月: 第2次世界大戦

1941

6月:独ソ戦

12月:日本:真珠湾攻撃ー太平洋戦争

1942 アウシュヴィッツでユダヤ人大量ガス殺始まる

1943 イタリア降伏

1945

2月:ヤルタ会談

4月:ベルリン攻防戦、ヒトラー自殺

5月:ドイツ降伏

7月:ポツダム会談

8月:日本降伏ー第2次世界大戦終結

【 第2次大戦で亡くなった人の数 】

*日本:310万人

*アジア:2000万人

*ドイツ:580万人

*ユダヤ:600万人

*ソ連:2600万人

*アメリカ:42万人

参考資料②:ヒトラー、ナチス、30年代ドイツがわかる動画

⑴YouTube:古舘伊知郎が語る緊急事態条項の危険性 報道ステーション

*無料で見られます。

⑵NHKオンデマンド:NHKスペシャル 新・映像の世紀 「第3集 時代は独裁者を求めた」

*オンデマンドの視聴は、有料です。

⑶NHKオンデマンド:映像の世紀」デジタルリマスター版 第4集「ヒトラーの野望 人々は民族の復興を掲げたナチス・ドイツに未来を託した」

⑷NHKオンデマンド:映像の世紀プレミアム (18)「ナチス 狂気の集団」

⑸NHKオンデマンド:映像の世紀バタフライエフェクト 「ジェノサイド 虐殺と黙殺」